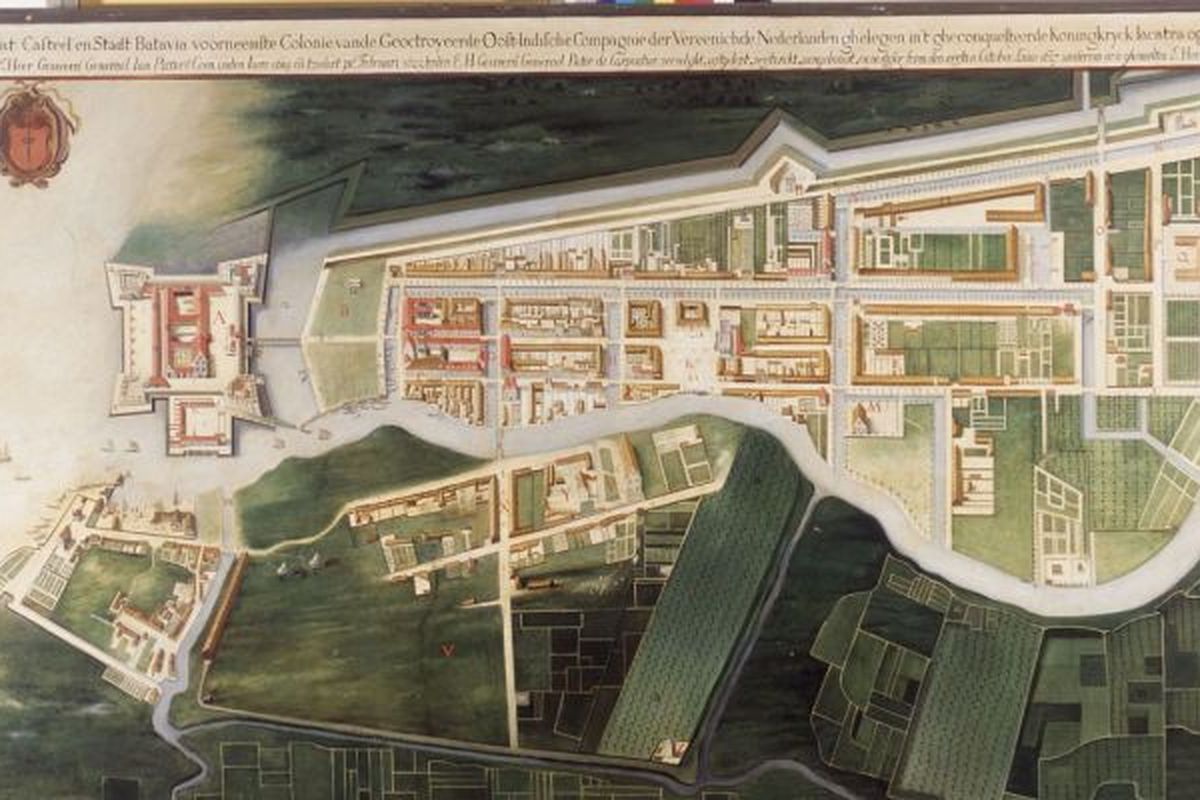

Kisah Batavia yang Dijuluki "Kota Tahi" oleh Prajurit Mataram

Babad Tanah Jawi, yang berisi kisah raja-raja Jawa, juga merekam pertempuran terkonyol dalam sejarah VOC itu. Pada 1941, seorang sejarawan Belanda bernama W.L. Olthof telah menerjemahkan salah satu versi Babad Tanah Jawi. Dia menerjemahkan bundel Punika Serat Babad Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647 ke dalam paparan prosa berbahasa Belanda.

Babad itu mengisahkan,“Orang Belanda bubuk mesiunya semakin menipis. Kotoran orang atau tinja dibuat obat mimis. Orang Jawa banyak yang muntah-muntah, sebab kena tinja...” Di bagian lain juga diceritakan, “Adapun Pangeran Mandurareja masih tetap mempertahankan perangnya, tetapi tetap tidak dapat mendekati benteng, karena tidak tahan bau tinja. Pakaian mereka berlumuran tinja. Para adipati pesisir bala-prajuritnya banyak yang tewas. Sedang yang hidup tidak tahan mencium bau tinja. Sepulang berperang lalu merendamkan diri di sungai.”

Thomas Stamford Raffles juga menceritakan perihal sebutan "Kota Tahi" dalam bukunya yang bertajuk History of Java Volume II halaman 168, terbit di London pada 1817. "...Pada waktu itu, karena orang-orang Belanda dapat dipukul oleh keganasan orang-orang Jawa, mereka terpaksa menggunakan batu-batuan sebagai ganti bola-bola besi untuk amunisi meriam. Namun usaha tersebut menemui kegagalan," tulis Raffles. "Sebagai usaha terakhir, mereka melemparkan kantong-kantong berisi kotoran yang berbau busuk sekali ke arah orang-orang Jawa, dan sejak saat itulah benteng itu dijuluki dengan nama Kota tai."

Peristiwa konyol dan sungguh-sungguh terjadi itu juga dikisahkan ulang dalam naskah Babad Dipanagara. Perkara ini pertama kali diungkap oleh Sudibjo Z.H. dalam Babad Betawi, Petikan dari Babad Diponegoro, yang terbit pada 1969 untuk perayaan ulang tahun Jakarta.

Babad Dipanagara ditulis oleh Pangeran Dipanagara selama pengasingannya di Fort Amsterdam, Manado, pada 1831-1832—sekitar dua abad setelah penyerbuan Mataram ke Batavia. Babad ini ditulis dalam tembang macapat beraksara Jawi, yang berisi tentang Kerajaan Majapahit, kemunculan Mataram Islam, perpecahan Mataram, hingga autobiografinya selama Perang Jawa. Pada 2013, UNESCO mengakui manuskrip bersejarah ini sebagai Warisan Ingatan Dunia (Memory of the World).

Berikut petikan terjemahan Babad Dipanagara Bagian Kedua, Pupuh XII, Durma, yang berkisah tentang peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia pada September 1628:

“Ki Mandureja (dalam Babad Tanah Jawi ditulis sebagai Mandurareja) yang memimpin jalan, melalui jalan darat, begitu banyak rombongan, hutan dan jurang pun sampai penuh (oleh rombongan), tanpa banyak cakap, maka sampailah di Betawi.

Seluruh orang Betawi pun gempar, berbondong-bondonglah, Sang Gubernur pun sudah mengetahui, lekas membunyikan pertanda, maka telah siap pasukan kompeni, pasukan lawan sudah banyak, begitu pula banyak yang datang membantu.

Pasukan berjumlah dua ribu lebih sedikit, seluruh pasukan bersiap siaga, hendak menyambut perang, tanpa adanya perantara pun sudah berangkat, diceritakan pasukan Mataram, jika sudah mengetahui, bertemu dalam perang.

Ki Mandureja segera bersiap-siap, beliau menjadi pemimpin, seluruh prajurit yang datang dari pesisir, menemui Pangeran Sumedang, juga adipati dari Tegal, semua sudah siap, lalu tanda pun berbunyi.

Ujung perang sudah beradu berayun, dalam satu aba-aba seluruhnya, pecah melebur dalam perang, berhadap-hadapan, serangan tembakan Sang Kompeni, bergemuruh seolah gunung runtuh, seluruh pasukan pesisir pun kacau balau.

[...]

Ki Mandureja telah menjadi musuh (bagi kompeni), serangannya bertubi-tubi, kompeni menyerang dengan gencar, namun sudah tidak peduli, para adipati bersama pasukan Mataram.

Menyusup di antara asap senjata yang ditembakkan, perang pun menjadi semakin rumit, senjata (amunisi) pun sudah habis, tinggal pedang yang mengamuk, namun tidak lagi memuaskan, kompeni sudah habis, yang masih hidup pun melarikan diri.

[...]